背出しから尾筒まで、背中のてっぺんが山の尾根や家の屋根のように尖っているような状態のことを峰っけといいます。

峰っけを理解して、なるべく峰っけが無く扁平感のある魚を選んで交配していけば、だんだん背幅のあるらんちゅうが出来ていくと思いますが、今回は、背幅について少し掘り下げて考えてみようと思います。

まずは、イラストを見てください。

上のイラストは、らんちゅうの背出し(頭部と体の境目)のあたりで輪切りにした断面を描いたものです。

青い色は骨を表現しています。中央に背骨があり、背骨から両側に丸く肋骨が伸び、背骨の上には神経棘と呼ばれる骨が伸びています。

肋骨に包まれている部分が内蔵です。

骨の外側に茶色い線で書かれているのが筋肉です。筋肉は、背骨を堺に、上側の筋肉と下側の筋肉に分かれていて、その間の体表に近い部分には血合筋という筋肉もあります。

(実際には、上側・下側というだけでなく、もう少し複雑に分かれているはずですが、らんちゅうのサイズでは、肉眼でははっきり見えませんので、このように表現しています。気になる方は、鯉の洗いでも食べにいって観察してください。)

この中で、背幅や峰っけに影響するのは、上側の筋肉の形状です。

Aは、BやCに比べて肋骨が開いていることもありますが、上側の筋肉が横に厚みを持っているので、BやCに比べて背幅を見せます。

さらに、BとCを比べた場合、肋骨の開き方は同じでが、上側の筋肉の横方向の厚みが違います。

Cは厚みがないため、ナス胴の形になり、背幅を狭くしてしまっているのです。

もう1つイラストを見てください。

上のイラストのDが、いわゆる「背幅のあるらんちゅう」の断面図です。

Aに比べて、上側の筋肉がより扁平になっていることで、背幅を広くしています。

肋骨の広がり方や下側の筋肉は、ほとんど変わりません。

背骨の位置や神経棘の長さは変わらないのに筋肉が低く(扁平に)なったことで、神経棘は体表ぎりぎりまで迫っていますが、それでも背に峰っけはありませんので、神経棘と峰っけは関係無いと考えるほうが良さそうです。

では、もう1つおまけで...

Wは... そう「Wakin(和金)」です(^_^;)

和金は、背びれを持ちます。

背びれには、背びれを支える骨(担鰭骨:たんきこつというらしいです) があり、それを筋肉が包んでいるため、筋肉の形状がより尖ったようになります。

こうなってくると、まさしく「峰ってる、切れそう」という感じになりますね。

らんちゅうの場合、この背びれや担鰭骨が無くなり、世代を重ねるにつれて、筋肉や骨格を変化させ、結果的にDのような形になっていったのだろうと思います。

そして、もう1つ...

らんちゅうの体型を決める重要な要素があります。

それが頭蓋骨の形状です。

複雑な曲面を2次元で書いているので、わかりにくいイラストかもしれませんが、

Dは、らんちゅうの頭蓋骨、Wは和金の頭蓋骨の模式図です。

赤い線は、斜め上から見たイメージ、緑は真正面から見たイメージです。

このイラストを見比べてわかるように(わかりにくい?)、らんちゅうの頭蓋骨には、おでこの部分に平らな領域があります。

一方、和金の頭蓋骨は、全体的に紡錘形になっており、らんちゅうのような平らな領域はありません。

更に、和金の頭蓋骨の頭頂部には、垂直尾翼のようなものが立っていて、これが極端な峰っけを演出しているようです。

瘤太郎は、このらんちゅうの頭蓋骨の平らな部分こそが、背出しの背幅感を演出する一番重要な要素だと考えています。

この部分を、より幅広く、より平らに、より低くしていくことが、背出しを低く抑えた幅広い背幅を持つらんちゅうを作っていくポイントなのではないかと考え、この部分に注目して、選別や種親選びをしています。

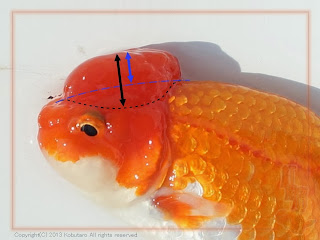

さて、最後にもう1枚。

横からみた骨格です。

肋骨の後ろのほうを黒くしていますが、それよりも前にある肋骨はそこそこの硬さを持っており、黒い部分の肋骨はとても柔らかくなっています。黒より後ろは、二股になっておらず、一本ずつです。

餌を付けてらんちゅうを造る場合、

・内蔵に脂肪をためる

・筋肉を太らせる

・皮下脂肪をつける

というような効果があると思います。

内臓に脂肪を貯めれば、内臓が肋骨を押し広げ、背骨から下の部分を膨らますことができるでしょう。

皮下脂肪は、あまりつかないようですが、多少のくびれを目立たなくするぐらいの効果はあるでしょう。

骨を成長させて、筋肉を太らせれば、体を大きくすることができるでしょう。

ただ... 筋肉の形状を餌で調整できるとは思いませんから、背幅を極端に調整することはできないと思います。

故に、何世代も交配を繰り返す中で、筋肉がより良い形になる魚を種親として選んでいく必要があるのだろうと思います。

そうやって、形が整えられ、肉瘤も充実するらんちゅうの遺伝子を揃えていくことができれば、無理に大きくしなくても、見応えのあるらんちゅうを作っていくことができると思います。

瘤太郎が目指すらんちゅうは、そういったらんちゅうです。

まだまだ改良途中の会筋 (三歳魚達)

写真ではわかりにくいかもしれませんが

親指ぐらいの長さしかありません 。