前回につづいて兜巾に関するお話です。

色々なスタイルで楽しむことができる「宇野系らんちゅう」ですが、

肉瘤を楽しむ場合は、 兜巾についての知識を増やしておくと、より一層楽しめると思います。

まずは、こちらの写真から。

同じ系統の3匹です。(出生年は違います)

上の魚の兜巾の肌質と下の2匹の兜巾の肌質は、あきらかに違いますよね。

上の魚もかなり高さのある兜巾を持っているのですが、 肌質としてはカリフラワー状というかブツブツ感が目立ちます。

下の2匹のうち、右の魚は、ブツブツ感の少ないなめらかな肌質を持つ兜巾ですが、高さはあまりありません。

左下の魚は、ブツブツ感の無いなめらかな肌質と高さを持つ魚です。

左下の魚を写した写真をもう1枚。

ブロッコリーのような溝がほとんど無いぽってりとしたこしあんのような肌質を持っていることがわかります。

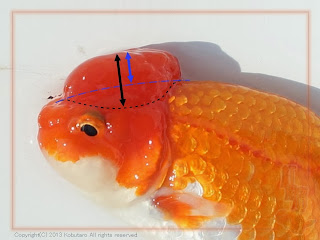

で、この兜巾を横から見ると、

こんな感じです。

水から上げると兜巾の表面に粒状感が全くないことが良くわかりますよね。

口の中で溶けたアメ玉のようになめらかです。

我が家では、このようななめらかで、大きく、高く、膨隆感を持って隆起する兜巾を持つ魚が時々生まれてきます。

この兜巾の形質を遺伝子として残していきたいと思っています。

皆さんも、もし池でこのような肌質の兜巾を持つ魚を見つけたら、胴や尾が多少悪くても是非残してみてください。

宇野系らんちゅうを「肉瘤」にフォーカスして楽しむ場合、兜巾の大きさだけでなく、兜巾の肌質や膨隆感も意識すると、また違った魚になってくると思います。

さて、兜巾の肌質の1つの表現である「なめらか」ということについての説明はこれぐらいにしておいて、横見の写真をアップしたついでに兜巾の高さについても少し書いてみたいと思います。3枚目の写真を少し加工してみましたのでご覧ください。

黒い点線は、兜巾の端部をなぞって書いたもので、黒い矢印は、兜巾の端部からてっぺんまでの高さです。

一方、青い一点破線は、魚体の輪郭を推定して書いたもので、青い矢印は、魚体の輪郭からてっぺんまでの高さです。

瘤太郎は、兜巾の高さを評価するときは、青の矢印(実質的な高さ)で評価するようにしています。

兜巾の前の方から後ろのほうまで、青い矢印の高さがしっかりあれば、どの角度から見ても、

立派な兜巾を持った魚だとわかります。

この魚は、現時点で青い矢印の高さで6mmぐらいです。

まだ若い魚なので、これから2年ぐらいは成長を続けると思います。

実は、この魚、すぼけ尾で細長かったので、二歳の頃はハネ水槽にいたんです(^_^;)

で、三歳の春にハネ水槽の水換えをしているときに、兜巾の土台の形が異質だったので(まだ隆起はしてませんでした)、あれ何だこいつ?って感じで気が付いて、胴の型も兜巾型(胡瓜型)なので、もしかしたらと思って、選抜魚水槽に昇格させたんです。

同胎の獅子頭タイプの魚が四歳の春には兜巾がそこそこ隆起していたのに、この魚の兜巾が見れるようになったのは4歳の秋になってからでした。

二歳の頃に選抜水槽でもう少し餌をもらってればもう少し早く隆起したかもしれませんが、やっぱりこのタイプは奥手(晩稲)なんだろうと思います。

ある意味、たまたま気がついただけなので、もしかしたら、ハネ水槽に居たまま、近所の人にもらわれて行ってたかもしれませんね(^_^;)

我が家には基本的に獅子頭の系統しかいなかったので、良い兜巾を持つ魚が出てくる間に兜巾筋を分離しなければと思っているのですが、このような魚を使って作っていきたいと思っています。

兜巾筋を分離して維持改良していく目的は、兜巾をパーツと見立てて、より大きく、高く、なめらかに、膨隆感を持って隆起する兜巾を持つ魚を選別し、その表現をする遺伝子を煮詰めていきたいからです。

私が宇野系らんちゅうをブリーディングしておられる色々な人の色々なタイプの魚を見てきた限りでは、同胎の中でも、より兜巾タイプの特長が出ている魚の方が、より優れた兜巾を持っているようです。

胴が胡瓜型の丸胴で、吻端や目下の肉瘤の発達が控えめなタイプです。

そうであれば、兜巾の遺伝子を煮詰めていくには、兜巾タイプで維持していかなければならないのだろうと考えています。

最終的には、 豊かな兜巾を持つ造りの良い獅子頭の宇野系らんちゅうを作ることが目標なのですが、そのためにも、獅子頭タイプの筋と兜巾タイプの筋をそれぞれに維持改良し、その2つの筋を掛け合わせて目標とするタイプを作っていく。というアプローチで行ってみようかと思っています。

0 件のコメント:

コメントを投稿