今日は、当歳の減らし方・残しかたについて、考えてみたいと思います。

当歳の選別といっても、尾の良し悪しを重視して、なるべく早く数を減らしていくという会用の選別と、胴造りや肉瘤の質を重視する選別とでは、 随分考え方が異なると思います。

瘤太郎は、基本的には胴造りや肉瘤の良し悪しを重視しているので、後者になりますが、だからと言って尾形の良い魚に興味が無いわけでもありません。

胴造りや肉瘤の質を優先しながらも、尾形の良い魚を楽しむには、どうすれば良いかなど、瘤太郎なりの実践方法を紹介してみたいと思います。

・ ・ ・ ・ ・

らんちゅうは、尾形でハネれば99%までハネることができるのではないでしょうか?

1000匹生まれても残るのは10匹ほどの計算になります。

さらに、品評会に出品できる魚となれば、その中の2匹ほどでしょうか...

残りの8匹は、数合わせで置いておくか、次の世代の種魚として残しておくという感じでしょう。

そして、その作業を、ほとんどの場合、当歳の間に行っている人が多いのではないでしょうか?

しかし、胴造りや肉瘤の質を重視する場合、このようなハネ方を行うことはできません。

なぜなら、当歳の間は胴造りや肉瘤の質は、なかなか判断できないからです。

結局、多くの当才魚を残すことになります。

ただ、胴や肉瘤の質を重視する場合でも、5歳、6歳まで残す魚は、せいぜい10匹程度。

尾でハネる方法と実はそう変わらないのです。

違うのは、最終的に10匹ほどまでに減らすまでの時間。ということ。

尾でハネる場合は、当歳の間に10匹にしてしまうが、

胴造りや肉瘤を見るなら、4歳、5歳になってやっと10匹まで絞られる。という感じです。

では、瘤太郎の場合、どのような感じで数が減っていくかをご紹介します。

その前に...

1000匹生まれても、サシばっかりなどといった感じで、

ほとんど残らないような場合は、この限りではありません。

あくまでも、それなりの歩留まりだった場合の減り方とご理解ください。

また、エラも含めて病気で落とす魚を極力少なくすることも必要です。

瘤太郎は、だいたい人工授精で採卵しますので、卵の90%は孵化します。

ざっと1000匹が孵化したとしましょう。

1)泳がない孵化稚魚をハネる

まず、孵化数日経って、大半の仔が泳ぐようになっても、泳げずに丸まってる

ような仔を処分します。これで800ぐらいになるでしょうか。

(50%以上が泳げない仔の場合、何らかの環境条件の不良があったと

みなして、全て処分する場合もあります。)

2)不正魚を針仔の間にハネる 800匹 → 200~300匹

針仔の時期に、奇形、フナ尾、癒着尾、浮けない仔などをハネていきます。

さらに、サシ、ツマミ、その他のヒレの異常が判断できるようになれば、順次ハネていきます。

スボケについては、安直にハネるということはしませんので残ります。

これらの不正魚をハネていくことで、200~300匹ぐらいにまで減らせられれば、

無作為に分割して、100匹ずつぐらいのグループに分割します。

※この時点でも、100Lぐらいのキングタライで飼育しています。

と、同時に、尾形や体型などが整った魚を、20匹程度選抜して別の舟に移し、

会用やポテンシャルを見るために、大き目に育てるようにしています。

舟の数が足りない場合は、尾型を見てスボケや開き過ぎて反り返っているような尾をハネていきます。

何がなんでも残さなければならないかというと、確率の問題ですから、ある程度の数を残しておければ大丈夫だと思っています。1000種類の形質があるわけじゃ無いですからねえ。

3)青仔から黒子の時期は、成長不良の仔をハネる。

青仔から黒子を経て色変わりが終わるころまでは、鱗ができるなど、大切な時期ですから、あまりいじらないようにしています。

成長不良で他の仔に比べて極端に小さい仔や、成長の過程で顕著になる体の歪みや背腰の不良を持つ仔などをハネていく程度です。

100匹ずつにわけた仔から20~30匹ぐらいハネて各池に70~80匹ぐらい残る感じです。

色変わりをする頃は、ピックアップ組(肥育組)が体長30mm程度、一般組は25mm程度です。

4)色変わりの後の選別

下の写真は、一般組の色変わり直後の魚です。胴の太さはタバコのフィルターぐらいです。

これぐらいになってくると、基本的な胴や頭蓋骨の型が決まりますから、それらの型を見て判断していくことになります。

上部中央に2匹ならんでる右側の仔なんて、かなりのスボケですが、 この時点でも残っています。

ただ、体の太さの割に、頭蓋骨の幅広感が無く、背出しがV字状に深くなってデコが狭いですよね。

その左の仔は、丸みのある頭蓋骨が良いですね。横の魚にあるような背出しの直後から背の中央を通る白っぽい筋がありませんので、もしかしたら、背の扁平感の強い魚になるかもしれません。

右上角の仔は、 目幅がありますね。腹付きも良いですが、エラしたから膨らみはじめてるので、ちょっと崩れやすい魚かもしれません。

そのすぐ下の4時を向いている仔は、背幅感がありますね。脇腹から尾筒につながるラインもスムーズでやわらかみがあるので、 良い魚になりそうです。

中央下の魚は、この中では一番細いですね。

細いですが、頭蓋骨に長さがある(デコが長い≒広い)ので、ひとまず残してあります。

この時期から冬眠までは、池のサイズと与えられる餌の量の関係で、減らさないと成長しないという状況を回避するために仕方なく数を減らす程度になります。

上の写真の魚で、仕方なく減らす場合は、中央上2匹の右側、中央下の魚って感じですかね。

中央下の魚は、同じような型のタイプの魚がいなければ、残しておくかもしれません。同じタイプの仔がいれば、その中で、一番細く見える仔をハネていきます。

こうやって、ポツポツとハネていくことで、冬眠直前には各池50匹ぐらいになってるのが目標です。

50匹も残すので、かなり小さいままですよ。

冬眠前のサイズ(体長=鼻先から腹止まりまで)は、肥育組が40mm程度、一般組は30mm程度です。

ここまでが当歳の残し方です。

1000匹うまれて50匹X池数+ピックアップ組20匹ということですね。

少し多いですが、翌年の春、雌雄の判別をしてから減らしていくことにしています。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

せっかくなので、2歳以降もいっときますか...

5)2歳の春

あまり小さいと無理ですが、雌雄の確認ができたら、オスだけとかメスだけというようにならないように気をつけながら、同じような型の仔の中で、目幅や背幅の乏しいものをハネていきます。

冬眠明けに各池50匹程度だった魚を、30匹ぐらいまで一気に減らします。

いつまでも沢山飼い続けていると、さすがに大きくなりませんからねえ。

それでも3池に分けているとしたら、100匹近く残っていることになりますね。

この時、胴や頭蓋骨のタイプを見て、筋の基本になるタイプを中心に、その他のタイプも少しずつは残しておくように配慮しています。

6)2歳の夏から秋

この時期は、あまり減らすことは考えず、健康に育てることに留意して、体を大きくさせていきます。

ハネるのは、長すぎる魚や、極端な寸詰まり、目幅や背幅が乏しい魚などです。

背腰のラインが乱れてきた魚もハネる対象にしています。

2歳の冬眠前に頭から腹までが親指ぐらいになっていれば良いのではないでしょうか。

数は、各池20匹ぐらい、3池に分けていれば60匹ぐらいです。

但し、いずれかの池で極端に数が少なくなってきたら、別の池に合流させてしまいます。

7)3歳

この時期も健康に育てる事に留意して育てます。

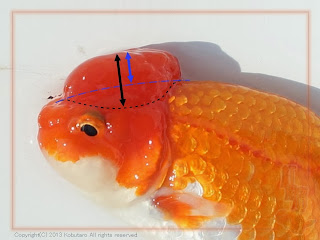

なお、兜巾の土台もできてくる時期ですので、土台が極端に縦長になっている魚などは、

他の要素でよほど良い所がなければ、優先的にハネていく候補になります。

また、3歳の頃は、減らすだけでなく、胴や兜巾の質が特に良い魚を、別池にピックアップすることも良くやります。

会用の魚をピックアップして別飼い肥育するのと同じように、筋の親としてふさわしい要素を持っている魚を選抜して、別の舟で飼っておくというイメージですね。

3歳の冬眠前に、全体の匹数としては、会用のピックアップ組3~6匹程度、筋の種親用のピックアップ組6~10匹程度、それ以外の魚20匹程度といった感じです。

それ以外の魚は、ピックアップ組の予備軍という意味合いなので、状況に応じて、胴や頭の質の低いものからハネていきます。

但し、兜巾タイプは、細めの丸胴の魚に多いですから、兜巾タイプを残したいなら、少しはそういったタイプもキープしておくようにします。

8)4歳

この時期は、池の許容量に応じて減らすぐらいで、意図的な選別はほとんどしません。

頭と体を合わせた平均的な大きさは、4歳の冬で鶏卵ぐらいです。

9)5歳以降

よほどゆっくり育ててきた魚でも5歳になれば、成長は止まると思います。

ここからは、人間と同じように(?)贅肉がついたり、体の張りがなくなっていくような感じで、

魚が変わっていきます。

4歳から5歳に掛けての冬眠明けで、肉瘤の雰囲気もガラッと変わったりする魚がいます。

5歳の春にペアリングも考えて、筋ごとに3ペア(オスは多めに)程度残せれば良いのではないでしょうか。

会用のピックアップ組は別として、筋の種親候補としてメスが3~5匹、オスが4~6匹ぐらい残すような感じです。

それ以外に、肉瘤だけは絶品とか、背幅だけは凄く良いなんて魚を、観賞用として他の筋の魚とごちゃまぜにして飼ったりしています。

とは言え、残しかたは、会用の筋、種用の筋、肉瘤の筋などで、微調整していますので、

そのあたりは、またそれぞれ個別に紹介していければと思っています。

当歳の残し方・・・ といいながら、結局5歳以降まで書いてしまいましたが、

要するに、胴の質や肉瘤の質を重視している私でも、当歳を全部残しているわけではありません。

収容できる数には限界がありますから、適正な数にまで減らしています。

ただ、減らすときに、尾だけで減らしているわけではなく、胴の型を見て同じようなタイプの中で、より魅力の乏しい魚を減らしていっています。

それでも尾だけの選別に比べれば残す数は多いです。

そんな中に、尾の良い個体も混ぜてしまっては、せっかく会用に使える仔でもポテンシャルを発揮できません。

だから、尾の良い個体は、逆にピックアップして、少ない匹数で肥育するようにしています。

そして、残りの仔を成長が止まらない程度の匹数に調整しながら、健康に育てていきます。

ある程度、胴造りの質が判断できるようになってきたら、それらをまた別飼いにして、肥育していき、筋の親としてのポテンシャルを検証する。という仕組です。

そうやって、1腹1000匹から、5歳ぐらいで10匹程度にまで減らしていくような感じです。

ポイントは、除去と選抜を使い分けること。 だと思っています。

全体の中から明らかに不要な個体を除去することと、飛び抜けて良い個体を選抜して肥育する。それ以外は、もう少し判断できるまで残しておく。

そういった考え方を基本にしておけば、会用も種用も、それぞれに残していくことができると思います。