いつもと同じようなテーマですが、今日撮影した写真の中に、説明しやすそうな3匹が並んでいる写真がありましたのでピックアップしてみました。

まずは、そのまま御覧ください。

表層を泳いでいる3匹。

右側の11時を向いている魚、真ん中で5時を向いている魚、左下で4時を向いている魚です。

オスメス1匹ずつで掛けた同胎に魚です。

補助線を付けてみました。

背幅のライン、背出しのライン、兜巾の土台の形、目の位置です。

その他、補助線を基準にして腹型、頭部の形と長さなどを見ています。

どの魚もまだまだ細く、これから成長とともに太味が増していくと思います。

ただ、この時点でも、魚のタイプは、ある程度見分けることができると思っています。

右の魚は、シルエットが一番細いです。頭部も細長く 目が少し内側に付いています。

この先フンタンや目の下の肉瘤が張り出してくるとは思いますが、奥目な感じのまま成長することと思います。

兜巾が細長く、目の中心を結んだ線(黒い線)に対して後ろよりについているのですが、

こういうタイプは兜巾が上がりに場合が多いように思います。(我が家の筋ではという話ですが)

腹型は、長手のなつめ型ってところでしょうか。(まだ細いのでわからないですけど)

峰っぽいとまでは言いませんが、背の扁平感(背幅感)はあまりなく、この先も背幅感が増してくる可能性は低いと思っています。

キズがなく、尾形が付いていて、もう少し筒が詰まっていれば会用として残すかもしれませんが、いずれハネる魚かもしれません。(我が家はメスが少ないので、オスメスはっきりするまでは残しましが)

中央の魚は、あまり出ない変わった魚です。

胴の作りや頭部の雰囲気は、兜巾タイプなのですが...

良い所は、 背幅の太さと、背出しからしっかり太く出ているところです。

普通、背出しのところは少し細めに出て、胴の真ん中らへんで太くなっていくのですが、

この魚は、背出しの直後と胴の真ん中らへんの太さがあまり変わらないのが特徴です。

背幅と同じく頭蓋骨もしっかりと幅を持ち、目も外側に付いています。

ただ、腹付きの悪さと頭部の様子は、少し気になります。

頭部については、背出しのラインが少し突っ込んでいること、頭部の長さが短いこと、

兜巾が前のめりに付いていることなどです。

全て関連していると思います。

普通、背出しのラインが突っ込み気味の場合、背の出だしが高い(首が高い)場合があるのですが、

この魚、横から見てもさほど高いわけではありません。

となると、首がうつむいて付いている? いや、それほどでも無いんですよね。

この先、どんな魚に成長するのでしょうか...

左下の魚は、良さそうですね。ふっくらした獅子頭タイプの胴に骨格の良い頭が付いています。

背幅は「ひと幅足りない」って感じかもしれませんが、そこそこの背幅感はあります。

ふっくらした腹付きも魅力的です。

背幅は、まっすぐに近く頭部全体の長さもあります。

また、この魚の一番の特徴は、目の位置で頭蓋骨が張り出しているところです。

微妙な感覚なのでなかなかわかりにくいかもしれませんが、

目の位置で頭蓋骨が張り出しているのと、エラ蓋に肉瘤が無いから目が張り出して

見えるのと同じように見えますが違います。

それは、肉瘤の無い黒子の頃に頭蓋骨の形を良く見ていると違うということがわかります。

こういう頭蓋骨の形をしている魚は、兜巾が丸い形にあがることがあります。

丸みのある頭部と、やわらかみのあるふっくらした胴を持つ魚は、無理に餌を付けず

自然体で育ててもバランスの良い宇野系らしい魚に仕上がります。

慌てずゆっくり6歳、7歳 まで育てると、肉瘤も十分に発達し、いかにも京都のらんちゅうと

いう姿を見せてくれると思います。

種魚として使ってみたいのは左下の魚。真ん中は今後あまりにも変な体型にならなければ、試しに使って、良さが遺伝するかどうか確認してみたいですね。

2015年11月3日火曜日

2014年9月7日日曜日

兜巾タイプの行き着く先/京都筋宇野系らんちゅうの成長

同胎の兄妹に比べて目先や目幅が無く、胴も丸胴の胡瓜型...

となると、兜巾タイプかな。と期待してしまいますが、

兜巾タイプは、必ずしも肉瘤が発達するとは限りません。

獅子頭やオカメは、それなりに吹いてくるのですが、兜巾型は、

結局、どこもでなかった... なんてこともあったりします。

これら3匹は、いずれも肉瘤の隆起が始まった頃(3歳)は、

兜巾タイプかなあと思ってたのですが、結果は三者三様。

一番上は、シワの多いタイプでした。

でも、背幅感のある魚になりました。

真ん中は、兜巾タイプのようです。大きく高い兜巾を載せて成長中です。

一番下は、残念タイプのようです。結局どこも出ず...ということになりました。

でも、よく見ると、胴の型が兜巾タイプぽくはないですね。

となると、兜巾タイプかな。と期待してしまいますが、

兜巾タイプは、必ずしも肉瘤が発達するとは限りません。

獅子頭やオカメは、それなりに吹いてくるのですが、兜巾型は、

結局、どこもでなかった... なんてこともあったりします。

これら3匹は、いずれも肉瘤の隆起が始まった頃(3歳)は、

兜巾タイプかなあと思ってたのですが、結果は三者三様。

一番上は、シワの多いタイプでした。

でも、背幅感のある魚になりました。

真ん中は、兜巾タイプのようです。大きく高い兜巾を載せて成長中です。

一番下は、残念タイプのようです。結局どこも出ず...ということになりました。

でも、よく見ると、胴の型が兜巾タイプぽくはないですね。

若い魚の先行き(成長途中の兜巾2)/京都筋宇野系らんちゅう

兜巾筋の兜巾と思われる若魚の写真です。

前回の魚に比べて、胴の方が、兜巾タイプっぽいのと、目先・目下の張り出しが控えめなところも兜巾タイプっぽい感じです。

筒伸びとスボケは、兜巾の遺伝子を残すためには、まったくどうでも良い要素なので、気にしてません。もちろん、尾形が良いに越したことはありませんけどね。

でも、普通、よほど甘い選別をしてても、このスボケだったら、間違いなく枝豆サイズまでにはハネてますよね。

アップで撮ってみました。

兜巾の膨隆が始まっています。

前端部は少し丸みを帯びていて、後端部が幅広になって角張った四角にでている。

これが、膨隆を始めた頃の兜巾タイプの兜巾の特徴的な形です。

しかし...

現時点でこうだからといって、立派な兜巾を持つ魚に仕上がるとは限りません(^_^;)

まあ、タイプから言うと出てきてくれるとは思ってますが、どうなるでしょうね。

前回の魚に比べて、胴の方が、兜巾タイプっぽいのと、目先・目下の張り出しが控えめなところも兜巾タイプっぽい感じです。

筒伸びとスボケは、兜巾の遺伝子を残すためには、まったくどうでも良い要素なので、気にしてません。もちろん、尾形が良いに越したことはありませんけどね。

でも、普通、よほど甘い選別をしてても、このスボケだったら、間違いなく枝豆サイズまでにはハネてますよね。

アップで撮ってみました。

兜巾の膨隆が始まっています。

前端部は少し丸みを帯びていて、後端部が幅広になって角張った四角にでている。

これが、膨隆を始めた頃の兜巾タイプの兜巾の特徴的な形です。

しかし...

現時点でこうだからといって、立派な兜巾を持つ魚に仕上がるとは限りません(^_^;)

まあ、タイプから言うと出てきてくれるとは思ってますが、どうなるでしょうね。

2014年9月1日月曜日

若い魚の先行き(成長途中の兜巾)/京都筋宇野系らんちゅう

兜巾筋の舟に居る獅子頭タイプの魚の写真です。

全長70mmで、まだ幼さの残る魚ですが、

良い顔になりそうな雰囲気です。

尾はどうしようも無いですが、胴は、水ナス型で癖の無い胴をしています。

やや峰っけがあるので、背幅感の感じられない胴ではあります。

目先(フンタン)も良く伸びており、目下(がわ)の張り出しも立派です。兜巾が大きく、膨隆感があります。

兜巾の肌質もそこそこです。(兄妹の兜巾タイプの魚はもっと水まんじゅうのような肌質をしています。

同じ魚の別アングルです。

この写真だとわかりやすいのですが、兜巾が四角く幅広です。

で、瘤太郎が注目しているのは、兜巾の前の方より後ろの方が幅が広い点です。

代を重ねる毎に兜巾が小さくなっていくような継ぎ方をしている場合、兜巾が小さくなる過程で

兜巾の後ろ側の幅が狭くなり、台形のような形になっていることが多いように思います。

よって、兜巾の後ろのほうが幅が広い兜巾は、大事にしたいと考えています。

もう1枚、今度は同じ魚の横見です。

現時点でもそこそこに高さのある兜巾を乗せていますが、兜巾の前の斜面が斜めになだらかに下がっているので、膨隆感が感じられない造りになってしまっています。

横面は、適度なくびれがあるので、その部分で膨隆感を演出してるってことですね。

今後、兜巾の前側にくびれ感が付くように成長していけば、抜群の顔つきを持つ魚に仕上がっていくと思います。

ちなみに... 背なりですが...

背の真ん中で少しいびつにもりあがっている部分がありますね。(わずかですが)

これが峰っぽさの原因になっているのかもしれません。

緑の線を参考にしていただければ、いびつに出っ張っていると言っている部分が

わかるかと思います。

まあ、これぐらいのいびつさなら、種を選ぶときでもあまり気にしませんけどね。

全長70mmで、まだ幼さの残る魚ですが、

良い顔になりそうな雰囲気です。

尾はどうしようも無いですが、胴は、水ナス型で癖の無い胴をしています。

やや峰っけがあるので、背幅感の感じられない胴ではあります。

目先(フンタン)も良く伸びており、目下(がわ)の張り出しも立派です。兜巾が大きく、膨隆感があります。

兜巾の肌質もそこそこです。(兄妹の兜巾タイプの魚はもっと水まんじゅうのような肌質をしています。

同じ魚の別アングルです。

この写真だとわかりやすいのですが、兜巾が四角く幅広です。

で、瘤太郎が注目しているのは、兜巾の前の方より後ろの方が幅が広い点です。

代を重ねる毎に兜巾が小さくなっていくような継ぎ方をしている場合、兜巾が小さくなる過程で

兜巾の後ろ側の幅が狭くなり、台形のような形になっていることが多いように思います。

よって、兜巾の後ろのほうが幅が広い兜巾は、大事にしたいと考えています。

もう1枚、今度は同じ魚の横見です。

現時点でもそこそこに高さのある兜巾を乗せていますが、兜巾の前の斜面が斜めになだらかに下がっているので、膨隆感が感じられない造りになってしまっています。

横面は、適度なくびれがあるので、その部分で膨隆感を演出してるってことですね。

今後、兜巾の前側にくびれ感が付くように成長していけば、抜群の顔つきを持つ魚に仕上がっていくと思います。

ちなみに... 背なりですが...

背の真ん中で少しいびつにもりあがっている部分がありますね。(わずかですが)

これが峰っぽさの原因になっているのかもしれません。

緑の線を参考にしていただければ、いびつに出っ張っていると言っている部分が

わかるかと思います。

まあ、これぐらいのいびつさなら、種を選ぶときでもあまり気にしませんけどね。

2014年7月28日月曜日

らんちゅうの型(かた)とは ~兜巾頭と獅子頭の型(その2)~

肉瘤の上がり方を胴の型で予想する...

普通に考えると関係無いだろうと思うような話ですが、

肉瘤の上がりの良い筋を維持しておられる方の池を見せてもらうと、

この法則が成り立つ場合が多いです。

肉瘤の型と胴の型をセットで考えるメリットは、

1)肉瘤の型と胴の型が一致することで、バランスの取れた魚に仕上がる。

2)胴の型が違うと、餌の与え方が同じでも仕上がり方が違うので、胴の型に合わせて

餌やりを調整することが可能になる。

3)兜巾頭は肉瘤の発達が遅くなりがちだが、胴の型で見分けておけば、

こいつは兜巾型だからもう少し待ってみるか...という判断ができる。

#いつまで経っても上がらない個体も居ますが(^_^;)

と、言ったようなところです。

例えば、兜巾頭型と獅子頭型では、獅子頭型の方が少ない餌で仕上がることが

多いようです。

言い換えると、獅子頭型は餌を付け過ぎると壊れる(腹が出すぎる)ことが多いです。

そのため、獅子頭型と兜巾頭型を同じ舟で飼っていると、獅子頭型が崩れないように

ついつい餌をセーブしてしまいます。

そうすると、兜巾頭型は、その量では足りず、身体も仕上がらず、肉瘤も充実しづらくなります。

そこで、胴の型を見て、兜巾頭型の胴を持つ魚を別に分けることができれば、兜巾頭型の魚にあった餌を与えることができるということです。

さて、兜巾頭型と獅子頭型の胴の型をイラストで表現してみました。

左の獅子頭が胴の後ろ半分が張り出す水なす型の胴を持っているのに対して、

右の兜巾頭は胴の前半分も後ろ半分もさほど太さが変わらないキュウリ型やナツメ型の

胴を持っています。

そして、兜巾頭型は、腹幅が狭い分、背幅の割合が広く見えることから、

単体で見ると、広い背幅を持つ丸胴に見える傾向があります。

胴の側面には柔らかい感じは少なく、パンパンに張っているという印象を持つ

個体が多いです。

兜巾頭型が出る血統の魚を飼育している人は、同じ胎の中で、胴の型を見比べてみて、

キュウリ型・ナツメ型の丸胴っぽい個体がいたら兜巾頭型の魚かもしれない。と思って、

大事にしてくださいね。

数匹に1匹ぐらいは、ぽってりぷるんとした見事な兜巾を乗せる魚に仕上がるかも

しれませんよ。

普通に考えると関係無いだろうと思うような話ですが、

肉瘤の上がりの良い筋を維持しておられる方の池を見せてもらうと、

この法則が成り立つ場合が多いです。

肉瘤の型と胴の型をセットで考えるメリットは、

1)肉瘤の型と胴の型が一致することで、バランスの取れた魚に仕上がる。

2)胴の型が違うと、餌の与え方が同じでも仕上がり方が違うので、胴の型に合わせて

餌やりを調整することが可能になる。

3)兜巾頭は肉瘤の発達が遅くなりがちだが、胴の型で見分けておけば、

こいつは兜巾型だからもう少し待ってみるか...という判断ができる。

#いつまで経っても上がらない個体も居ますが(^_^;)

と、言ったようなところです。

例えば、兜巾頭型と獅子頭型では、獅子頭型の方が少ない餌で仕上がることが

多いようです。

言い換えると、獅子頭型は餌を付け過ぎると壊れる(腹が出すぎる)ことが多いです。

そのため、獅子頭型と兜巾頭型を同じ舟で飼っていると、獅子頭型が崩れないように

ついつい餌をセーブしてしまいます。

そうすると、兜巾頭型は、その量では足りず、身体も仕上がらず、肉瘤も充実しづらくなります。

そこで、胴の型を見て、兜巾頭型の胴を持つ魚を別に分けることができれば、兜巾頭型の魚にあった餌を与えることができるということです。

さて、兜巾頭型と獅子頭型の胴の型をイラストで表現してみました。

左の獅子頭が胴の後ろ半分が張り出す水なす型の胴を持っているのに対して、

右の兜巾頭は胴の前半分も後ろ半分もさほど太さが変わらないキュウリ型やナツメ型の

胴を持っています。

そして、兜巾頭型は、腹幅が狭い分、背幅の割合が広く見えることから、

単体で見ると、広い背幅を持つ丸胴に見える傾向があります。

胴の側面には柔らかい感じは少なく、パンパンに張っているという印象を持つ

個体が多いです。

兜巾頭型が出る血統の魚を飼育している人は、同じ胎の中で、胴の型を見比べてみて、

キュウリ型・ナツメ型の丸胴っぽい個体がいたら兜巾頭型の魚かもしれない。と思って、

大事にしてくださいね。

数匹に1匹ぐらいは、ぽってりぷるんとした見事な兜巾を乗せる魚に仕上がるかも

しれませんよ。

2014年7月27日日曜日

らんちゅうの型(かた)とは ~兜巾頭と獅子頭の型~

今回もまず写真から。

少しピンぼけですが、同胎(同じ親から同じ時に採った卵の中の2匹)です。

ずっと同じ舟で飼育してきて、全長もほぼ同じです。

今、4歳かな?(多分)

尾を見れば分かる通り会用に残した魚ではありません。

この2匹で、獅子頭(ししがしら)の体型と兜巾頭(ときんがしら)の体型の

説明ができそうなので、写真に撮ってみました。

ちなみにこの子達の親は、メスは獅子頭系統の獅子頭。

オスは兜巾頭系統の獅子頭でした。

もちろん両親とも宇野系らんちゅうですが、血は少し遠い(10代ぐらい前に共通の

祖先が居る程度)です。

左の子は、獅子頭になるタイプです。

目下や吻端の肉瘤が膨らんできているのがわかると思います。

右の子は、兜巾頭になるタイプです。

左の子に比べて目下や吻端の肉瘤の発達が乏しく、兜巾の土台も小さいです。

顔つきがこの程度まではっきりしてくれば、顔つき(肉瘤の付き方)だけで獅子と

兜巾を見分けることができると思いますが、これをもっと早い段階で見分けるには、

胴の形の違いに注目して見分ける必要があります。

左の子の胴の断面は、水入り風船をボテッと置いたような感じで、横っ腹が横に張り出して

いて、背出しよりも腹じまいに掛けて水ナス型に膨らんでいっています。

これに対して、右の子の胴は、パンパンになったハムのように背出しから腹じまいに

掛けての変化が無く、ズンドウのようになっています。

(微妙な違いなので見分けるのは難しいと思いますが)

この体型の違いは、肉瘤が発達する前から同じですので、獅子タイプと兜巾タイプを

区別するときに役に立ちます。

(もちろん、兜巾体型なのに獅子になったりすることもありますが、その場合、何となく

バランスの悪い魚に仕上がっていくと思います。)

少しピンぼけですが、同胎(同じ親から同じ時に採った卵の中の2匹)です。

ずっと同じ舟で飼育してきて、全長もほぼ同じです。

今、4歳かな?(多分)

尾を見れば分かる通り会用に残した魚ではありません。

この2匹で、獅子頭(ししがしら)の体型と兜巾頭(ときんがしら)の体型の

説明ができそうなので、写真に撮ってみました。

ちなみにこの子達の親は、メスは獅子頭系統の獅子頭。

オスは兜巾頭系統の獅子頭でした。

もちろん両親とも宇野系らんちゅうですが、血は少し遠い(10代ぐらい前に共通の

祖先が居る程度)です。

左の子は、獅子頭になるタイプです。

目下や吻端の肉瘤が膨らんできているのがわかると思います。

右の子は、兜巾頭になるタイプです。

左の子に比べて目下や吻端の肉瘤の発達が乏しく、兜巾の土台も小さいです。

顔つきがこの程度まではっきりしてくれば、顔つき(肉瘤の付き方)だけで獅子と

兜巾を見分けることができると思いますが、これをもっと早い段階で見分けるには、

胴の形の違いに注目して見分ける必要があります。

左の子の胴の断面は、水入り風船をボテッと置いたような感じで、横っ腹が横に張り出して

いて、背出しよりも腹じまいに掛けて水ナス型に膨らんでいっています。

これに対して、右の子の胴は、パンパンになったハムのように背出しから腹じまいに

掛けての変化が無く、ズンドウのようになっています。

(微妙な違いなので見分けるのは難しいと思いますが)

この体型の違いは、肉瘤が発達する前から同じですので、獅子タイプと兜巾タイプを

区別するときに役に立ちます。

(もちろん、兜巾体型なのに獅子になったりすることもありますが、その場合、何となく

バランスの悪い魚に仕上がっていくと思います。)

2014年5月6日火曜日

宇野系らんちゅうの顔と肉瘤のあれこれ

小さな明二歳の記事が続いたので、今日は迫力のある写真を見ていただきたいと思います。

水換えがてら撮影した我が家の会用血統の写真です。

全て同胎の兄妹で、体長(口先から尾筒の先まで)60~70mm程度です。

兜巾の形や側(がわ:目の下、ほっぺた)の肉瘤の形が色々なのでご覧ください。

どの魚も魅力的な顔をしてますでしょ(^_^)

吻端(フンタン)の飛び出し具合はどの魚も同じような感じですが、側(がわ)の張り出し具合や兜巾の形は色々ですよね。

獅子頭、兜巾頭、龍頭、おかめ頭... 全て揃ってるんじゃないでしょうかねえ(^_^;)

とある宇野系の魚を1ペア導入してから4世代兄妹掛けを繰り返し、ようやくイメージに近い仔を出せるようになってきました。

とは言え、肉瘤、目幅、首の付き方、背幅、腹形、尾筒などのパーツが、全て種親として納得できるレベルに揃っているのは、ほんの数匹です。

綺麗な尾を持つ魚だけを選別してしまっていたら、 余程の幸運の持ち主で無い限りそんな魚は残らないでしょうね。

なので、瘤太郎は種親用は尾を一切構わずに選別を行っています。

水換えがてら撮影した我が家の会用血統の写真です。

全て同胎の兄妹で、体長(口先から尾筒の先まで)60~70mm程度です。

兜巾の形や側(がわ:目の下、ほっぺた)の肉瘤の形が色々なのでご覧ください。

左:獅子頭・なつめ型、目下の肉瘤の張り出しが良い

右:獅子頭、水なす型、兜巾がフンタンに流れている

左上:獅子頭・水なす型、目下のスッキリしたタイプ

中央:龍頭・水なす型

右下: 獅子頭・水なす型、丸兜巾、胴が良い

面更紗

左右は龍頭気味、中央は兜巾タイプ

少し龍頭ぎみの獅子頭

スッキリした顔立ちの面更紗

ベタ赤のヒレが美しい

面更紗としては背幅を見せる

兜巾タイプの(ほぼ)面かぶり

こちらもベタ赤のヒレが美しい

どの魚も魅力的な顔をしてますでしょ(^_^)

吻端(フンタン)の飛び出し具合はどの魚も同じような感じですが、側(がわ)の張り出し具合や兜巾の形は色々ですよね。

獅子頭、兜巾頭、龍頭、おかめ頭... 全て揃ってるんじゃないでしょうかねえ(^_^;)

とある宇野系の魚を1ペア導入してから4世代兄妹掛けを繰り返し、ようやくイメージに近い仔を出せるようになってきました。

とは言え、肉瘤、目幅、首の付き方、背幅、腹形、尾筒などのパーツが、全て種親として納得できるレベルに揃っているのは、ほんの数匹です。

綺麗な尾を持つ魚だけを選別してしまっていたら、 余程の幸運の持ち主で無い限りそんな魚は残らないでしょうね。

なので、瘤太郎は種親用は尾を一切構わずに選別を行っています。

2014年4月27日日曜日

京都筋宇野系らんちゅうの産卵時期

昨日今日と半袖で十分なぐらい暑かったのですが、

先ほどYahooの過去の天気で調べたら昨日の京都南部の最高気温は27度...

今日も25度。暑いわけです...

どの舟も雄魚はしっかり追い星を出しています。

メスの腹はまだそんなに柔らかくは無いですが、しっかり卵を持ってるな。とわかる個体も何匹かいます。

上のペア、冬眠前にミスで魚を傷つけてしまったので、鱗が汚くなっているのですが、

何とか回復して元気に泳いでいます。

オスは、これぞ獅子頭というような充実した肉瘤が魅力です。

メスは胴の作りの良い魚で、兜巾も水饅頭様のしっかりした肌質を持っています。

尾はスボケですが、あまり気にしていません。

この2匹は同胎の兄妹です。明2歳で50匹ほど残し、繁殖サイズになった時に20匹ほど残していましたが、胴造りと兜巾の質は、このメスが一番でした。

胴や兜巾(肉瘤)の遺伝子を残すためには、 スボケだからといってハネていては残らないという例の1つですね。

(念のため書いておきますが、協会系の硬い尾は別として、宇野系の尾形であれば、片親がスボケでも大丈夫だと思っています。※この2匹のメス親もスボケでしたが、写真のオスのような綺麗な尾形を持つ魚は沢山居ました。結局は針仔の間の餌の量で尾の開きは随分変わるようです。)

さてさて。いずれにしてもそろそろ自然産卵もシーズンインですね。

オスがメスを追尾するような行動(追い行動)を見せ始めたら、大潮や雨、水換えなどのきっかけで産むことが多いようです。

皆様もお気に入りのペアで仔引きを楽しんでください。

先ほどYahooの過去の天気で調べたら昨日の京都南部の最高気温は27度...

今日も25度。暑いわけです...

どの舟も雄魚はしっかり追い星を出しています。

メスの腹はまだそんなに柔らかくは無いですが、しっかり卵を持ってるな。とわかる個体も何匹かいます。

宇野系京都筋らんちゅう種親(オス)

日中の気温が25度を超え、最低気温が15度ぐらいになってくると、

魚任せでも産卵が始まります。

瘤太郎の家では、明2歳は小さすぎて卵を持つサイズではないので、

産卵は3歳以降になりますが、3歳→4歳→それ以上というように、若い魚から産卵を始めるようです。

私の知人の多くもそうですが、いわゆる協会系のらんちゅう愛好家は12月から親魚を加温し、年が明けるやいなや仔引きをする人が多いようですが、比較的採卵時期の遅い宇野系らんちゅうでも、秋の品評会で当歳魚の出品を考えている人は早くから加温して採卵しているようです。

瘤太郎は基本的には産卵は魚任せです。らんちゅうを飼い始めた頃は、加温して3月に採ったりもしてましたが、のんびり飼うようになってからは、魚が勝手に仕上がって卵を産むまで待ってます。

というか、最初の卵は放卵させ、その20日程度後の大潮の前に、水換えをして魚巣を入れて刺激し、産ませることも多いです。

桜が散る頃からがシーズンになりますが、5月になってから産み出す年の方が多いですね。

ただ、5月は朝の水温が下がるので、ヒーターを入れておかないと、稚魚が一気に溶けるように落ちていくことも多いようです。

朝の最低水温が20度を越えるようになればヒーター無しでも稚魚の歩留まりは良くなってきます。

ときどき水温が高くなってから仔引きをすると奇形が増えるなどといった話を聞くことがありますが、瘤太郎は7月になってから産まれた仔を育てることが多いです。もちろん何の問題もなく育っています。

確かに、小さいまま冬眠することになるので、厳冬期は覆いをかけるなどしないと松かさのような状態になる魚が増えてしまいますが、それさえ気をつけて越冬できれば大丈夫です。

今年採りたいペアです。

上のペア、冬眠前にミスで魚を傷つけてしまったので、鱗が汚くなっているのですが、

何とか回復して元気に泳いでいます。

オスは、これぞ獅子頭というような充実した肉瘤が魅力です。

メスは胴の作りの良い魚で、兜巾も水饅頭様のしっかりした肌質を持っています。

尾はスボケですが、あまり気にしていません。

この2匹は同胎の兄妹です。明2歳で50匹ほど残し、繁殖サイズになった時に20匹ほど残していましたが、胴造りと兜巾の質は、このメスが一番でした。

胴や兜巾(肉瘤)の遺伝子を残すためには、 スボケだからといってハネていては残らないという例の1つですね。

(念のため書いておきますが、協会系の硬い尾は別として、宇野系の尾形であれば、片親がスボケでも大丈夫だと思っています。※この2匹のメス親もスボケでしたが、写真のオスのような綺麗な尾形を持つ魚は沢山居ました。結局は針仔の間の餌の量で尾の開きは随分変わるようです。)

さてさて。いずれにしてもそろそろ自然産卵もシーズンインですね。

オスがメスを追尾するような行動(追い行動)を見せ始めたら、大潮や雨、水換えなどのきっかけで産むことが多いようです。

皆様もお気に入りのペアで仔引きを楽しんでください。

2013年11月3日日曜日

宇野系らんちゅうの兜巾の話(肌質と高さ)

前回につづいて兜巾に関するお話です。

色々なスタイルで楽しむことができる「宇野系らんちゅう」ですが、

肉瘤を楽しむ場合は、 兜巾についての知識を増やしておくと、より一層楽しめると思います。

まずは、こちらの写真から。

同じ系統の3匹です。(出生年は違います)

上の魚の兜巾の肌質と下の2匹の兜巾の肌質は、あきらかに違いますよね。

上の魚もかなり高さのある兜巾を持っているのですが、 肌質としてはカリフラワー状というかブツブツ感が目立ちます。

下の2匹のうち、右の魚は、ブツブツ感の少ないなめらかな肌質を持つ兜巾ですが、高さはあまりありません。

左下の魚は、ブツブツ感の無いなめらかな肌質と高さを持つ魚です。

左下の魚を写した写真をもう1枚。

ブロッコリーのような溝がほとんど無いぽってりとしたこしあんのような肌質を持っていることがわかります。

で、この兜巾を横から見ると、

こんな感じです。

水から上げると兜巾の表面に粒状感が全くないことが良くわかりますよね。

口の中で溶けたアメ玉のようになめらかです。

我が家では、このようななめらかで、大きく、高く、膨隆感を持って隆起する兜巾を持つ魚が時々生まれてきます。

この兜巾の形質を遺伝子として残していきたいと思っています。

皆さんも、もし池でこのような肌質の兜巾を持つ魚を見つけたら、胴や尾が多少悪くても是非残してみてください。

宇野系らんちゅうを「肉瘤」にフォーカスして楽しむ場合、兜巾の大きさだけでなく、兜巾の肌質や膨隆感も意識すると、また違った魚になってくると思います。

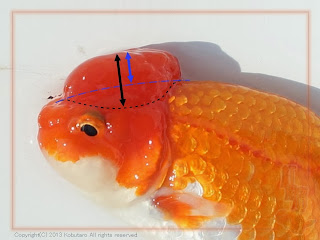

さて、兜巾の肌質の1つの表現である「なめらか」ということについての説明はこれぐらいにしておいて、横見の写真をアップしたついでに兜巾の高さについても少し書いてみたいと思います。3枚目の写真を少し加工してみましたのでご覧ください。

黒い点線は、兜巾の端部をなぞって書いたもので、黒い矢印は、兜巾の端部からてっぺんまでの高さです。

一方、青い一点破線は、魚体の輪郭を推定して書いたもので、青い矢印は、魚体の輪郭からてっぺんまでの高さです。

瘤太郎は、兜巾の高さを評価するときは、青の矢印(実質的な高さ)で評価するようにしています。

兜巾の前の方から後ろのほうまで、青い矢印の高さがしっかりあれば、どの角度から見ても、

立派な兜巾を持った魚だとわかります。

この魚は、現時点で青い矢印の高さで6mmぐらいです。

まだ若い魚なので、これから2年ぐらいは成長を続けると思います。

実は、この魚、すぼけ尾で細長かったので、二歳の頃はハネ水槽にいたんです(^_^;)

で、三歳の春にハネ水槽の水換えをしているときに、兜巾の土台の形が異質だったので(まだ隆起はしてませんでした)、あれ何だこいつ?って感じで気が付いて、胴の型も兜巾型(胡瓜型)なので、もしかしたらと思って、選抜魚水槽に昇格させたんです。

同胎の獅子頭タイプの魚が四歳の春には兜巾がそこそこ隆起していたのに、この魚の兜巾が見れるようになったのは4歳の秋になってからでした。

二歳の頃に選抜水槽でもう少し餌をもらってればもう少し早く隆起したかもしれませんが、やっぱりこのタイプは奥手(晩稲)なんだろうと思います。

ある意味、たまたま気がついただけなので、もしかしたら、ハネ水槽に居たまま、近所の人にもらわれて行ってたかもしれませんね(^_^;)

我が家には基本的に獅子頭の系統しかいなかったので、良い兜巾を持つ魚が出てくる間に兜巾筋を分離しなければと思っているのですが、このような魚を使って作っていきたいと思っています。

兜巾筋を分離して維持改良していく目的は、兜巾をパーツと見立てて、より大きく、高く、なめらかに、膨隆感を持って隆起する兜巾を持つ魚を選別し、その表現をする遺伝子を煮詰めていきたいからです。

私が宇野系らんちゅうをブリーディングしておられる色々な人の色々なタイプの魚を見てきた限りでは、同胎の中でも、より兜巾タイプの特長が出ている魚の方が、より優れた兜巾を持っているようです。

胴が胡瓜型の丸胴で、吻端や目下の肉瘤の発達が控えめなタイプです。

そうであれば、兜巾の遺伝子を煮詰めていくには、兜巾タイプで維持していかなければならないのだろうと考えています。

最終的には、 豊かな兜巾を持つ造りの良い獅子頭の宇野系らんちゅうを作ることが目標なのですが、そのためにも、獅子頭タイプの筋と兜巾タイプの筋をそれぞれに維持改良し、その2つの筋を掛け合わせて目標とするタイプを作っていく。というアプローチで行ってみようかと思っています。

色々なスタイルで楽しむことができる「宇野系らんちゅう」ですが、

肉瘤を楽しむ場合は、 兜巾についての知識を増やしておくと、より一層楽しめると思います。

まずは、こちらの写真から。

同じ系統の3匹です。(出生年は違います)

上の魚の兜巾の肌質と下の2匹の兜巾の肌質は、あきらかに違いますよね。

上の魚もかなり高さのある兜巾を持っているのですが、 肌質としてはカリフラワー状というかブツブツ感が目立ちます。

下の2匹のうち、右の魚は、ブツブツ感の少ないなめらかな肌質を持つ兜巾ですが、高さはあまりありません。

左下の魚は、ブツブツ感の無いなめらかな肌質と高さを持つ魚です。

左下の魚を写した写真をもう1枚。

ブロッコリーのような溝がほとんど無いぽってりとしたこしあんのような肌質を持っていることがわかります。

で、この兜巾を横から見ると、

こんな感じです。

水から上げると兜巾の表面に粒状感が全くないことが良くわかりますよね。

口の中で溶けたアメ玉のようになめらかです。

我が家では、このようななめらかで、大きく、高く、膨隆感を持って隆起する兜巾を持つ魚が時々生まれてきます。

この兜巾の形質を遺伝子として残していきたいと思っています。

皆さんも、もし池でこのような肌質の兜巾を持つ魚を見つけたら、胴や尾が多少悪くても是非残してみてください。

宇野系らんちゅうを「肉瘤」にフォーカスして楽しむ場合、兜巾の大きさだけでなく、兜巾の肌質や膨隆感も意識すると、また違った魚になってくると思います。

さて、兜巾の肌質の1つの表現である「なめらか」ということについての説明はこれぐらいにしておいて、横見の写真をアップしたついでに兜巾の高さについても少し書いてみたいと思います。3枚目の写真を少し加工してみましたのでご覧ください。

黒い点線は、兜巾の端部をなぞって書いたもので、黒い矢印は、兜巾の端部からてっぺんまでの高さです。

一方、青い一点破線は、魚体の輪郭を推定して書いたもので、青い矢印は、魚体の輪郭からてっぺんまでの高さです。

瘤太郎は、兜巾の高さを評価するときは、青の矢印(実質的な高さ)で評価するようにしています。

兜巾の前の方から後ろのほうまで、青い矢印の高さがしっかりあれば、どの角度から見ても、

立派な兜巾を持った魚だとわかります。

この魚は、現時点で青い矢印の高さで6mmぐらいです。

まだ若い魚なので、これから2年ぐらいは成長を続けると思います。

実は、この魚、すぼけ尾で細長かったので、二歳の頃はハネ水槽にいたんです(^_^;)

で、三歳の春にハネ水槽の水換えをしているときに、兜巾の土台の形が異質だったので(まだ隆起はしてませんでした)、あれ何だこいつ?って感じで気が付いて、胴の型も兜巾型(胡瓜型)なので、もしかしたらと思って、選抜魚水槽に昇格させたんです。

同胎の獅子頭タイプの魚が四歳の春には兜巾がそこそこ隆起していたのに、この魚の兜巾が見れるようになったのは4歳の秋になってからでした。

二歳の頃に選抜水槽でもう少し餌をもらってればもう少し早く隆起したかもしれませんが、やっぱりこのタイプは奥手(晩稲)なんだろうと思います。

ある意味、たまたま気がついただけなので、もしかしたら、ハネ水槽に居たまま、近所の人にもらわれて行ってたかもしれませんね(^_^;)

我が家には基本的に獅子頭の系統しかいなかったので、良い兜巾を持つ魚が出てくる間に兜巾筋を分離しなければと思っているのですが、このような魚を使って作っていきたいと思っています。

兜巾筋を分離して維持改良していく目的は、兜巾をパーツと見立てて、より大きく、高く、なめらかに、膨隆感を持って隆起する兜巾を持つ魚を選別し、その表現をする遺伝子を煮詰めていきたいからです。

私が宇野系らんちゅうをブリーディングしておられる色々な人の色々なタイプの魚を見てきた限りでは、同胎の中でも、より兜巾タイプの特長が出ている魚の方が、より優れた兜巾を持っているようです。

胴が胡瓜型の丸胴で、吻端や目下の肉瘤の発達が控えめなタイプです。

そうであれば、兜巾の遺伝子を煮詰めていくには、兜巾タイプで維持していかなければならないのだろうと考えています。

最終的には、 豊かな兜巾を持つ造りの良い獅子頭の宇野系らんちゅうを作ることが目標なのですが、そのためにも、獅子頭タイプの筋と兜巾タイプの筋をそれぞれに維持改良し、その2つの筋を掛け合わせて目標とするタイプを作っていく。というアプローチで行ってみようかと思っています。

2013年10月25日金曜日

宇野系らんちゅうの魅力と楽しみ方(兜巾の膨隆感)

宇野系らんちゅうの魅力の1つが、豊かな肉瘤です。

そして肉瘤の中でも兜巾(ときん)を充実させることが、宇野系らんちゅうだからこそできるの醍醐味なのではないでしょうか。

兜巾とは、らんちゅうの目の上、額の部分に付く肉瘤のことです。

肉瘤の構成は、主に兜巾、吻端(ふんたん)、目の下、目の後ろ(エラの上)の4つのブロックに分かれます。

但し、昨今は、目の後ろの肉瘤は、あまり見栄えが良いものでは無いとされているので、兜巾、吻端、目の下の3つが基本の部位となると考えて良いと思います。

この中で、吻端や目の下の肉瘤が発達している個体は、どのような筋のらんちゅうにも見かけます。

しかし、兜巾の発達した個体は、限られた筋でしか見ることが出来ず、充実した兜巾を持つ個体がコンスタントに出現する筋はとても少ないと思います。

だからこそ、今、兜巾の上がる筋を持っておられる方々に、獅子頭らんちゅうとしての兜巾の大切さを再認識していただいて、兜巾が発達する宇野系らんちゅうの筋をしっかり残して行きつつ、質の良い兜巾へと改良して行っていただきたいのです。

さて、その「兜巾の質」ですが、瘤太郎は以下のように考えています。

兜巾の質の分類

1)形

2)厚み(高さ)

3)肌質

4)膨隆感

といった感じです。

「形」は、らんちゅうを上見で見た時の兜巾の輪郭の形状です。

正方形、丸形、長方形、台形などがあり、より幅の広いものが良いと考えています。

できれば正方形か横幅のある長方形が優れていると考え、背のほうが細くなっている台形や、目幅に対して細すぎる長方形は、兜巾の質としては劣っていると考えています。

(瘤太郎は、胴の骨格の良さも重要な要素と考えているのですが、細長の長方形や背の方が細くなっている台形は、胴の骨格が細くなる傾向と考えています。)

「厚み(高さ)」は、横見で見た時の兜巾の隆起の程度で、完成した親魚なら5mm程度あれば充実していると考え、最大では10mm程度にもなる事があります。

「肌質」は、兜巾の表面の状態のことで、凸凹感が無く、水まんじゅうのようにつるんとしたものを理想としています。

変な例えですが、

つぶあんのおはぎ→こしあんのおはぎ→水まんじゅう

というような感じで兜巾の表面の状態をランク分けしています。

水まんじゅうの肌質の兜巾には深い筋が縦に1本もしくは十字に入る個体もあります。

つぶあんのおはぎのようにブツブツやゴツゴツとした粒状感のある兜巾は評価を下げています。

そして、もう1つの重要な要素が膨隆感です。

膨隆感は、難しい表現ですが、兜巾が他の部位の肉瘤と独立して隆起しており、

兜巾の立ち上がりにくびれた感じがあることです。

上の図では、左側のようになだらかに隆起している兜巾と、右側のように外に膨らみながら隆起している兜巾とを比べた場合、例え兜巾の高さが同じでも、左側の兜巾は見る角度によって高さを感じられなくなることがありますが、右側の兜巾は、どの角度から見ても、しっかり盛り上がっているように見えます。

この兜巾の付け根のくびれ感が、膨隆感を演出するために重要なポイントなのですが、このような形に膨らむ兜巾を持つ魚は極めて少なく、我が家でもなかなか出てくるものではありません。

あまり良い写真ではありませんので、また撮影しなおして差し替えますが、左の魚は膨隆感の少ない兜巾を持つ魚で、右は膨隆感のある兜巾を持つ魚です。

実際の兜巾の高さ(厚み)は、左の魚の方があるのですが、膨隆感が乏しいため目立たないのです。

・ ・ ・ ・ ・

このように、形、厚み、肌質、膨隆感といった質を高めていくことが、メリハリのある肉瘤を持つらんちゅうを作っていく上で必要なことだと考えています。

ただ、そのためには、良質な兜巾の遺伝子を持つ魚を手に入れなければならないことと、

兜巾が充実してくる年齢まで(4歳以降)魚を残していく方法を知っておくことです。

残念ながら、いくら餌を付けたところで、兜巾の上がる筋の魚でなければ兜巾の充実は期待できません。(我が家にも、兜巾の上がる筋と上がらない筋があります。)

兜巾の上がる筋でも、良質な兜巾を持つ魚の出現率は低いので、4歳の秋頃まで期待できそうな魚を残して置かなければならないのです。

でも、何十匹も残してられません。だから兜巾が出そうなタイプを見分けて残して置かなければならないのです。

兜巾の出そうなタイプは、すなわち「兜巾タイプ」ということになるのですが、兜巾タイプの目安は、胡瓜型で丸胴の胴を持ち、獅子頭タイプの兄弟魚に比べて吻端や目下の発達が控えめなことです。

そういうタイプを4歳まで残しておければ、「当たり」ならばあるときから急に隆起してきます。

(はずれ→まったく肉瘤があがらない残念な魚)

時々、兜巾は、体の成長が止まってから隆起する。という話を聞きますが、瘤太郎の池で見る限りではそういうわけでもなさそうです。

ただ、兜巾タイプの兜巾が上がってくるのは獅子頭タイプより遅いです。

兜巾タイプはもともと吻端や目下の発達が控えめなので、兜巾が上がり始めるまでは、本当に寂しい顔つきをしてます(^_^;)

ついつい「もう無理かなあ」なんてハネてしまいそうになるんですよね。

そして肉瘤の中でも兜巾(ときん)を充実させることが、宇野系らんちゅうだからこそできるの醍醐味なのではないでしょうか。

兜巾とは、らんちゅうの目の上、額の部分に付く肉瘤のことです。

肉瘤の構成は、主に兜巾、吻端(ふんたん)、目の下、目の後ろ(エラの上)の4つのブロックに分かれます。

但し、昨今は、目の後ろの肉瘤は、あまり見栄えが良いものでは無いとされているので、兜巾、吻端、目の下の3つが基本の部位となると考えて良いと思います。

この中で、吻端や目の下の肉瘤が発達している個体は、どのような筋のらんちゅうにも見かけます。

しかし、兜巾の発達した個体は、限られた筋でしか見ることが出来ず、充実した兜巾を持つ個体がコンスタントに出現する筋はとても少ないと思います。

だからこそ、今、兜巾の上がる筋を持っておられる方々に、獅子頭らんちゅうとしての兜巾の大切さを再認識していただいて、兜巾が発達する宇野系らんちゅうの筋をしっかり残して行きつつ、質の良い兜巾へと改良して行っていただきたいのです。

さて、その「兜巾の質」ですが、瘤太郎は以下のように考えています。

兜巾の質の分類

1)形

2)厚み(高さ)

3)肌質

4)膨隆感

といった感じです。

「形」は、らんちゅうを上見で見た時の兜巾の輪郭の形状です。

正方形、丸形、長方形、台形などがあり、より幅の広いものが良いと考えています。

できれば正方形か横幅のある長方形が優れていると考え、背のほうが細くなっている台形や、目幅に対して細すぎる長方形は、兜巾の質としては劣っていると考えています。

(瘤太郎は、胴の骨格の良さも重要な要素と考えているのですが、細長の長方形や背の方が細くなっている台形は、胴の骨格が細くなる傾向と考えています。)

「厚み(高さ)」は、横見で見た時の兜巾の隆起の程度で、完成した親魚なら5mm程度あれば充実していると考え、最大では10mm程度にもなる事があります。

「肌質」は、兜巾の表面の状態のことで、凸凹感が無く、水まんじゅうのようにつるんとしたものを理想としています。

変な例えですが、

つぶあんのおはぎ→こしあんのおはぎ→水まんじゅう

というような感じで兜巾の表面の状態をランク分けしています。

水まんじゅうの肌質の兜巾には深い筋が縦に1本もしくは十字に入る個体もあります。

つぶあんのおはぎのようにブツブツやゴツゴツとした粒状感のある兜巾は評価を下げています。

そして、もう1つの重要な要素が膨隆感です。

膨隆感は、難しい表現ですが、兜巾が他の部位の肉瘤と独立して隆起しており、

兜巾の立ち上がりにくびれた感じがあることです。

上の図では、左側のようになだらかに隆起している兜巾と、右側のように外に膨らみながら隆起している兜巾とを比べた場合、例え兜巾の高さが同じでも、左側の兜巾は見る角度によって高さを感じられなくなることがありますが、右側の兜巾は、どの角度から見ても、しっかり盛り上がっているように見えます。

この兜巾の付け根のくびれ感が、膨隆感を演出するために重要なポイントなのですが、このような形に膨らむ兜巾を持つ魚は極めて少なく、我が家でもなかなか出てくるものではありません。

あまり良い写真ではありませんので、また撮影しなおして差し替えますが、左の魚は膨隆感の少ない兜巾を持つ魚で、右は膨隆感のある兜巾を持つ魚です。

実際の兜巾の高さ(厚み)は、左の魚の方があるのですが、膨隆感が乏しいため目立たないのです。

・ ・ ・ ・ ・

このように、形、厚み、肌質、膨隆感といった質を高めていくことが、メリハリのある肉瘤を持つらんちゅうを作っていく上で必要なことだと考えています。

ただ、そのためには、良質な兜巾の遺伝子を持つ魚を手に入れなければならないことと、

兜巾が充実してくる年齢まで(4歳以降)魚を残していく方法を知っておくことです。

残念ながら、いくら餌を付けたところで、兜巾の上がる筋の魚でなければ兜巾の充実は期待できません。(我が家にも、兜巾の上がる筋と上がらない筋があります。)

兜巾の上がる筋でも、良質な兜巾を持つ魚の出現率は低いので、4歳の秋頃まで期待できそうな魚を残して置かなければならないのです。

でも、何十匹も残してられません。だから兜巾が出そうなタイプを見分けて残して置かなければならないのです。

兜巾の出そうなタイプは、すなわち「兜巾タイプ」ということになるのですが、兜巾タイプの目安は、胡瓜型で丸胴の胴を持ち、獅子頭タイプの兄弟魚に比べて吻端や目下の発達が控えめなことです。

そういうタイプを4歳まで残しておければ、「当たり」ならばあるときから急に隆起してきます。

(はずれ→まったく肉瘤があがらない残念な魚)

時々、兜巾は、体の成長が止まってから隆起する。という話を聞きますが、瘤太郎の池で見る限りではそういうわけでもなさそうです。

ただ、兜巾タイプの兜巾が上がってくるのは獅子頭タイプより遅いです。

兜巾タイプはもともと吻端や目下の発達が控えめなので、兜巾が上がり始めるまでは、本当に寂しい顔つきをしてます(^_^;)

ついつい「もう無理かなあ」なんてハネてしまいそうになるんですよね。

登録:

投稿 (Atom)